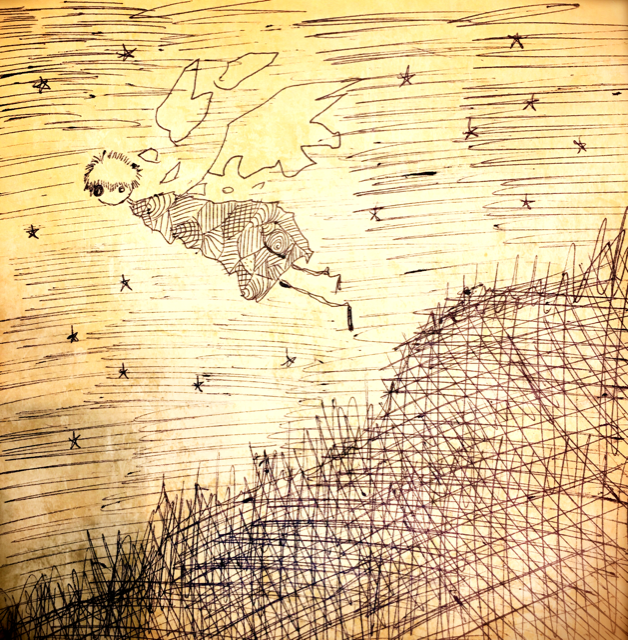

イカロスはもう一度、翼を創った。

太陽に近づきすぎて墜落したあの日、背負った翼が溶け始めた瞬間のことを思い出すとイカロスは今でも恐怖でめまいがしそうになる。あの時、ポタリポタリと蝋の雫は滴り、はるかかなたへと落ちていった。ドキン、と、心臓がまるで怪物に掴まれたように痛くなった。怖かった。どうしたらいいのかと思い、大慌てで太陽から遠のこうとしたものの、到底間に合いやしなかった。溶けかかった翼を必死で羽ばたかせようとすれば蝋が飛び散り、自らの体にそのしぶきがかかった。とても熱かったのだろうが、それどころではなかった。墜落を免れようと上空に飛び上がろうとしたが、ほとんどが溶けきった翼では絶望的だった。

ついに自らが墜落すると実感した瞬間のイカロスの胸中を言葉で言い表すことはとても難しい。自らを恥じるような、神を憎むような、どうにかしたいような、もうどうもしたくないような、おどろおどろしい心持ちだった。墜落の急降下を体験していた秒にも満たぬ短いあの時間、イカロスは泣いていた。そして誓ったのだ。次こそは失敗しまいぞ、と。

イカロスはもう一度、翼を創った。

聡明なイカロスは、反省を生かして飛行を夜中に試みることにした。「あの傲慢で凶暴な太陽とさえ出くわさなければ、僕が墜落することなどありえないのだ」とイカロスは独り言ちた。翼はうまく作ることができた。おそらくは、前回のものよりも良い出来だろう。

しかし、本当はもう翼などいらなかった。

なぜならイカロスはあの日、あの墜落で、死んでしまったのである。

今のイカロスは命も宿さぬ虚ろな幽霊。幽霊だから、翼がなくても飛べるのだ。

だがしかし、イカロスは自分が夜にしか飛ばない理由を翼のせいにした。幽霊だから昼間は存在できないことを、認めたくなかったかも知れない。どうしても、翼を使って飛びたかったのかも知れない。イカロスは、今やどこにいるのかもわからない父ダイダロスがかつて教えてくれた通りに、丁寧に丁寧にその翼を創ったのだ。

「さあ、夜の空を飛び回ろうではないか。忌々しい太陽もなく、無神経な風も吹きすさんだりしない素晴らしい夜だ。いざ!」

イカロスの言葉は誰にも届かなかった。何せ彼は幽霊なのだ。イカロスは地面を蹴り崖から飛ぶと、風に乗り、翼を動かした。久しぶりではあったが、イカロスの体はふわっと浮かび、泳ぎ回るように旋回すしたイカロスは、やがて夜の闇に包み込まれていった。

イカロスは不思議に思っていた。

「ああ、なぜだろう。 前はあんなに飛ぶことが楽しく、空の上ではひたすらに誇らしい気持ちで満たされたはずなのに、なぜ、今は何も感じないのだろう? むしろ飛べば飛ぶほどに、夜の闇が蠢く毒虫のように自らの体の中に入ってくるような気さえする。」

イカロスは逃げるように空を飛び続けた。・・・何から逃げているのかはわからなかったし、決して、逃げ切れるわけもなかったが。

夜の空の星座と星座の間を自由に飛び回りながら、大きな青白い月に見守られながら、イカロスは空を飛び続けた。飛んでも飛んでも、イカロスの目から流れる涙は止まることがなかった。

イカロスの幽霊はあることを心に決め、地上に向かって叫んだ。

「僕は着陸を拒むことにする。このままいつか、なんらかの理由で墜落するまで、飛び続けよう。」

もちろん、そんな声は誰にも届かなかった。何せ彼は幽霊なのだ。